兜の歴史

- 01

甲冑の歴史

- 02

端午の節句と甲冑

- 03

鎧について

- 04

兜について

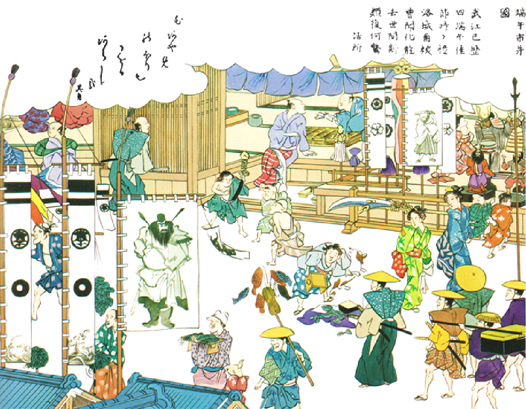

端午の節句とやぶさめ

端午の節句は千年もの昔、中国から伝わった風習だといわれています。初めは息災を祈るための行事だったようで、「端」ははじめを表わし、「午」は午(うま)の日・午と五の音が同じことから五日を端午の日とし、五月に限らず奇数月に行われていたようです。

「せちは五月にしく月はなし。菖蒲・蓬などの香りあいたる、いみじうをかし。」と枕草子記されていますが、古く奈良時代天平の頃でも五日節会(せちえ)として、宮中で行われました。この端午の節会が男の節句となったのは、節会の後に行われる騎射(うまゆみ)の催しや、流鏑馬の催しが宮中の恒例行事になった頃からだとされています。

江戸時代に、外から家の中へ

端午の節句に飾る菖蒲が「尚武」に通じることから、鎌倉時代以降いっそう発展し、徳川幕府となってからは五節句(1月7日の七種節供・3月3日の桃節供・5月5日の菖蒲節供・7月7日の七夕祭・9月9日の菊節供)のひとつとして厳粛な儀式が行われ、武家では旗・幟、差物、吹流しなどを屋外に飾り立てて祝いました。しかし、町人の間では旗差物を立てることは許されていませんでしたから、代わりに鍾馗(しょうき)や武者絵を描いた幟を立て、吹流しの代りには鯉の形を吹貫きとすることを考え出して、おとなもこどもも賑やかに楽しんだようです。やがて、外飾りだけでなく、家の中へ武者人形や座敷幟などを飾る風習が定着していきました。

この伝統ある行事は、時を重ねるとともに、いつの時代にも男児のすこやかな成長を願う祭りとして、盛大に受け継がれてきましたが、調和23年7月より5月5日は「こどもの日」として国民の祝日となり、ますます隆盛をきわめてきています。

知性、仁徳、勇気は、忠保の願い

戦国時代、智、仁、勇の三徳をそなえた武将は、武士の理想とされていました。この智、仁、勇は、また忠保の願いでもあります。ちえかしこくて、心ひろやかな、もののふのように、知性と仁徳と勇気をそなえて、すこやかに成長して欲しい・・・五月のまばゆいまでの陽の光のように、いつまでも輝きつづけてほしい。お子様の猛々しいご成長への祈りでもあるのです。

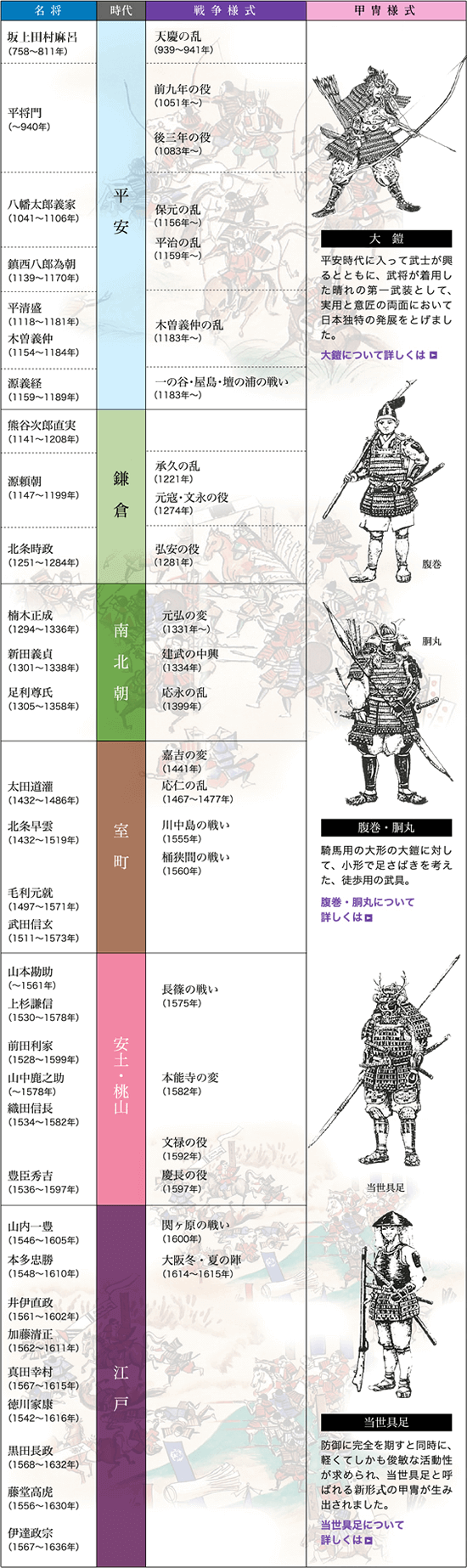

日本の甲冑

日本の甲冑は、武器の変遷や戦闘形式の変化により、常に改良が加えられながらもその姿は一定の特徴がありました。ところが、明治維新による武士階級の消滅や軍備の近代化にともない、徐々に実用ではなくなりました。

現代では古美術品、工芸品的、歴史資料的として製作されています。

日本の甲冑は、世界の防具と比較しても彩りが豊かで美しいのが特徴です。武士が常に権力の中枢にあったことや、特に戦乱のない江戸時代において一部の上級武士が象徴的に珍重したためであり、その時代の鍛鉄・皮革・漆工芸・金工・組紐など様々な分野の技術を駆使して製作されていました。

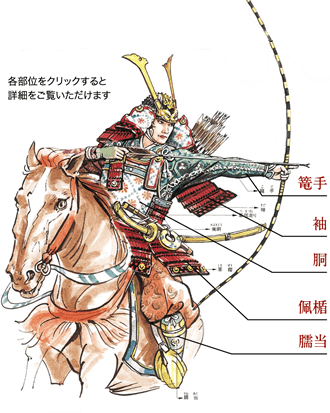

大鎧の詳細平安時代〜

大鎧は平安時代に入って武士が興る(おこる)と共に、武将が着用した晴れの第一武装として、実用と意匠の両面において、日本独特の発展を遂げました。騎馬による射戦が中心であったため、馬上での活動を自由にし、鞍の上で安定をはかるため、どっしりとした草摺(くさずり)をつけ、兜は眉庇(まびさし)が大きく垂れて顔を覆うなど、弓矢に対するさまざまな工夫がはらわれています。その後、戦いの形態が変わると、重い大鎧から、軽快な胴丸を着用するようになり、さらに改良が重ねられました。

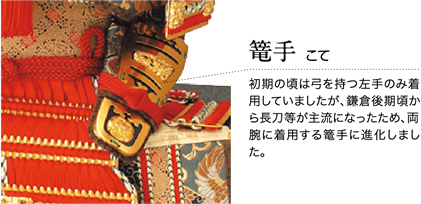

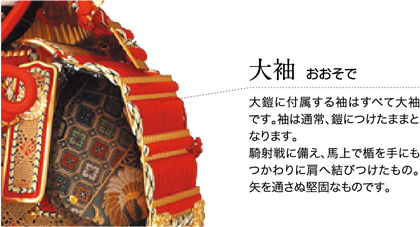

大鎧の詳細 各部位紹介

腹巻・胴丸の詳細鎌倉時代〜

騎馬用の大形の大鎧に対して、小型で足さばきを考えて草摺を細分した、徒歩用の武具です。

胸から腹部にかけて正面だけを覆った様式と、これをさらに背後に延ばし背面中央で引き合わせた様式があり、兜は必要に応じて筋兜が用いられました。

14世紀になると、騎兵に不都合な山岳戦や打物(刀やなぎなた)の合戦が盛んになると、武将たちも重い大鎧よりは軽快な胴丸を着用するようになり、さらに改良が重ねられました。

当世具足の詳細安土桃山時代〜

天文12年(1543)、ポルトガル船が種子島に鉄砲を伝えて以来、戦闘様式が一変。防御に完全を期すと同時に、軽くてしかも俊敏な活動性が求められ、当世具足と呼ばれる新形式の甲冑が生み出されました。鎧は頑丈なものが考案され、兜は弾をよける面具などもつくられました。

関ヶ原の役以降は、甲冑も時々の観兵式用として用いられるのみとなりましたが、その時代の人々が、機能性と同時に美しさをも追求して生まれた日本甲冑の見事さ、その高い気品は、外国の甲冑には見ることができません。

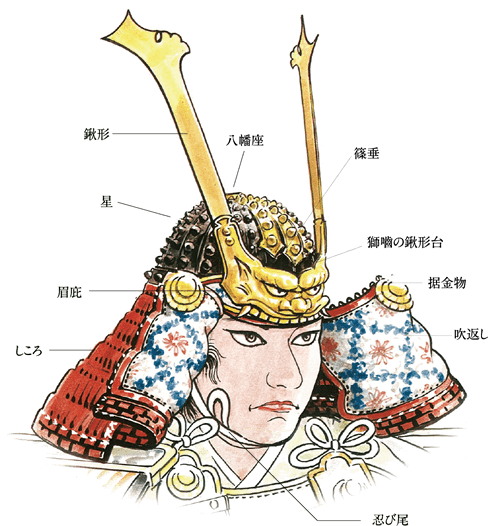

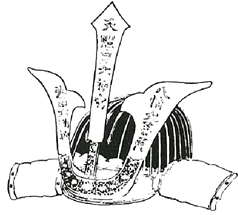

兜の詳細安土桃山時代〜

兜は、初期の星兜から後期の筋兜まで、鉢としころによって構成されています。 しころというのは兜鉢の後頭部から頭にかけて防衛する小札(こざね)の綴板のことで、星兜のしころは両端を左右にゆるく返して表に絵革をはり、騎射戦で顔面を護る吹返が用いられました。 筋兜になると、接戦の太刀打ちに腕の自由を妨げないように裾を大きく開いた笠じころが主に作られました。

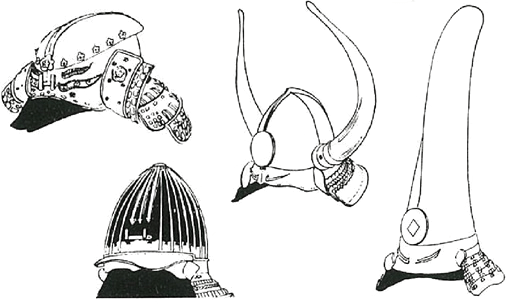

時代と共に進化した兜

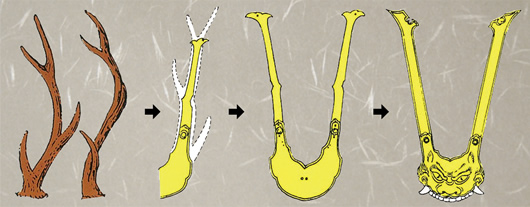

立物『鍬形の源流』

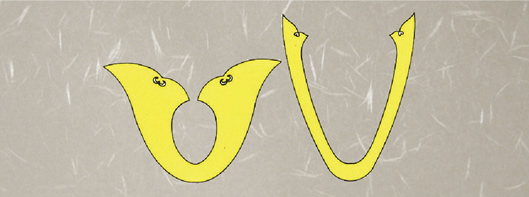

兜につける標識・飾りを立物といいます。兜の前に立てるものがもっとも多く、これを前立といい、鍬形などがこれにあたります。鍬の形を表わしたというより、むしろ鹿の角をデフォルメしたのがその起源と言われています。

鎌倉時代から南北朝時代にかけて、誇張的に大きくなっていますが、細くて長いものを長鍬形、幅広いものを大鍬形と呼んでいます。

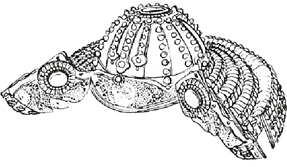

平安時代の星兜

梯形の鉄板を留めた鋲頭が、椎の実形に高く、いかめしくなっているところから、この名称が生まれたといわれています。

鎌倉時代の星兜

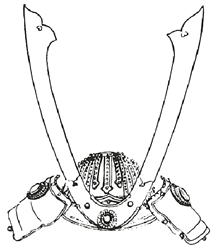

兜の前方に鍬形がつけられて、武将の象徴として、勇ましく威厳を表わしたものが多くつくられています。

室町時代の星兜

鉢を形成する板金の矧合わせ(はぎあわせ)を平留めしたもので、作るのに手間がかかり目方の重い星兜に代わって着用されました。

室町時代末期の兜

南北朝時代以降、秩序の乱れから下の者が上の者を襲用するようになり、鍬形も次第に一般化。さまざまな立物が用いられました。